今年もベランダにネジバナが咲いています。だんだん上のほうに花が移ってきました。

(2013/6/30)

ねじれにも生物学的な意味があるようです

☞ 雨に負けぬ花〜Flowers Never Bend With the Rainfall : COMPLEX CAT

(2013/6/30)

Makisima Library, Vol.3

今年もベランダにネジバナが咲いています。だんだん上のほうに花が移ってきました。

(2013/6/30)

ねじれにも生物学的な意味があるようです

☞ 雨に負けぬ花〜Flowers Never Bend With the Rainfall : COMPLEX CAT

(2013/6/30)

(神明神社と天王山塚古墳 からのつづき)

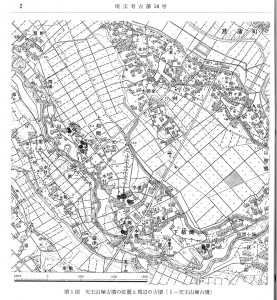

に、栢間古墳群の各古墳の場所がわかる地図(「第1図 天王山塚古墳の位置と周辺の古墳」。同 p.2)が載っていました。

グーグルの航空写真と「第1図」と見比べつつ、栢間古墳群と神明神社に KML でピンを立ててみました。

[map style=”width: auto; height:300px; margin:20px 0px 20px 0px; border: 1px solid black;” maptype=”SATELLITE” z=”15″ kml=”https://www.makisima.org/wp/v3c/20130615_kayama-kofungun_1977.kml”]

天王山塚古墳は、県道川越栗橋線を下栢間字本郷で、行田笠原蓮田線を約500m北西(鴻巣市笠原方面)に入ったところ、南埼玉郡菖蒲町大字下栢間3288ほかに所在する前方後円墳である。

この古墳は、元荒川左岸の北足立台地の笠原支台(標高14m)に立地し、「栢間七塚」と称され、現在7基で構成されている栢間古墳群の主墳である。 (同 p.1)

昭和52年(1977)の文献なので、地図には新幹線の線路がありません。現地の案内板では9基と書いてあったので、その後、いくつか古墳が確認されたようです。

墳丘は、西側(前方部裾)を町道に限られているが、東側及び南側に原形をみることができる。北側は町道及び墓地などによってかなり変形している。また後円部には、文政7年、領主内藤外記の家臣萩原鹿右衛久安が主命を以て浅間社信仰のため、中央よりやや北東寄りに直径約20m、高さ6mの土を盛って、天保2年、富士山浅間社を勧請した小山跡があるため、大きく変形している。

また、後円部上には、前方部へ移行するくびれ部の近くに、間口3間、奥行3間3尺の薬師堂が建立されている。したがって、これらに参拝するための石段が墳丘南側と北側に設けられている。(同 p.3)

前方部上にも須賀神社が鎮座していたが、それほど変形していない。(同 pp.3-5)

この天王山塚古墳が、明治9年に作成された「地引番号全図第18区武蔵国埼玉郡上栢間村」の天王山塚古墳の部分(原本は菖蒲町で所有)をみても(第2図)、墳丘が現況と変化しておらず、完全な形で保たれてきたのは、この古墳が、私有地ではなく、神明神社及び正法院の一社一寺の連帯管理によるものであったためであろう。(同p.5)

神明神社と関係があったわけですね。神明神社の社叢 550m の参道が保たれてきたのも古墳があればこそなのかもしれません。正法院は天王山塚古墳を挟んで反対のほうです。

天王山塚古墳は、前方部を元荒川の西向き(正確には北66.5度西)にむける。すなわち、前方部は、西より23.5度北に偏している。前述したように、昭和38年3月に墳丘の測量を行なったので、その実測図に基づいて天王山塚古墳の墳丘規模を算定してみる。

23.5度というと、地球が傾いている角度23.4度を思い出しますが、だからといって夏至の日にまっすぐに日がさすとか言う訳でもありませんね。

その等高線の図、「第3図 天王山塚古墳実測図(菖蒲町教育委員会原図)」(同 p.4)は略。似た図は「日本古墳大辞典」(東京堂出版)にもあります。

全長は107mにおよぶ大形のもので、埼玉古墳群の鉄砲山古墳(108m)につぐ前方後円墳である。後円部は、基底部の径55m、頂部は前述したように変形しているが、高さ12m、薬師堂前で5mである。前方部は、前端の幅62m、高さ8mである。したがって、後円部も当初8m以上あり、前方部高と後円部高とがほぼ等しい数値を示していたものと思われる(註10)。くびれ部は、比較的よく原形を留めており、基底部で幅26m、頂上で幅8mを測る。

なお、天王山塚古墳の平面形では、前方部と後円部の長さがほぼ同じであるが、前方部が拡がっているのが特徴である。

周堀は、後円部北側にその一部が残存している。現状では幅約8mであるが、建造当初は、この倍はあったものと考えられる。他の周堀部分は、畑や道路となり埋め立てられている。

内部主体の構造及び出土遺跡については、遺憾ながら何んの伝承もない。おそらく、…… (同 p.5)

上記、第1図の番号順に7基の古墳の簡単な紹介がされています。

1 天王山塚古墳

(上述の通り)

2 夫婦塚古墳(大字上栢間字古宮3804-3807) 屋敷内に所在する前方後円墳(第4図で、後円部は約3分の1ほど破壊されており、また南から前方部の裾及び東側には溝が掘られており、かなり変形している。

現長42m。後円部基底部の径23m、高さ2m。前方部は現前端の幅21m、高さ1mであることが判明した。なお、内部主体及び出土遺物は不明である。(同 p.6)

「第4図 夫婦塚古墳実測図(菖蒲町教育委員会原図)」(同 p.6)は略。

3 円墳(大字上栢間字古宮3843)

現径6m、高さ1mの円墳で、かつて須恵器及び埴輪が出土している。

4 禿塚古墳(大字上栢間字古宮3842)

行田笠原蓮田線及び町道によって大きく削られて、原形を保っていないが、円墳と考えられる。現径9.60m、高さ1.20m である。内部主体及び出土遺物は不詳である。

5 押出塚古墳(大字下栢間字本村3249)

天王塚古墳の南東約100mに所在する円墳で、現径10mである。内部主体及び出土遺物は不詳である。

6 富士塚古墳(大字下栢間字陣屋2886)

現径10mの円墳である。内部主体及び出土遺物は不詳である。

7 大日塚古墳(大字下栢間字大御228)

天王山塚古墳から1つだけ離れて所在する一辺20m、高さ3mの方形墳である。内部主体及び出土遺物については伝承もなく、これが、古墳であるかどうかは疑問の残るところである。(同 p.6)

その他、栢間古墳群から発見された埴輪の写真・解説、天王山塚古墳の建造の背景(埼玉古墳群との関係やその時期、周辺の古墳。この古墳は6世紀中頃の建造か)なども考察されています。

なお、埼玉考古学会の「埼玉考古」は所蔵している図書館がとても少ないようです。第16号については、

で探すと、埼玉県立浦和図書館に第15号〜18号の合本があります(禁帯出)。さいたま市立中央図書館は第16号が貸出可能。久喜市立菖蒲図書館では「天王山塚古墳について」の抜刷が貸出可能です。(いずれも2013/6/16現在) 埼玉県内でこんな状況なので、県外ではもっと少ないだろうと思われます。さすがに国立国会図書館にはあります(埼玉考古 (埼玉考古学会): 1977|書誌詳細|国立国会図書館サーチ)。

埼玉県全域での地図では、

の「埼玉8 鴻巣」(地図のページ)と、番号・名称等の対照表で p.65 の No.69~73 と p.67 の No.204~213 のあたりが栢間古墳群になります。埼玉古墳群は「埼玉7 熊谷」のほうにあります。全国遺跡地図は縮尺の関係で小さな古墳の場所の特定は困難ですが、県内のどのへんに古墳があるのか概観するのに便利そうです。

には埼玉の古墳が見開きごとに写真付きで紹介されていて、天王山塚古墳は pp.98-99 の「さきたま古墳群周辺四天王の一つ ― 天王山塚古墳(菖蒲町)」です。

さきたま古墳群くらいは名前を知っていましたが、あちこちにたくさん古墳があるんですね。

(2013/6/16)

(2013/6/26) 誤字訂正

@ITの「運用:Windows 8 UIチューニング術」に、Windows 8 を没入型UI(ストア アプリ)ではなく、従来のデスクトップで使いやすくする設定やカスタマイズの方法がまとまっています。個別記事のまとめですね。

ほかに、WIndows 8 では、ショートカットキーを覚えておくと便利です。

(2013/6/13)

先日、NHK BS で、「発見!対決!春の武蔵野 鉄道旅|にっぽん再発見|ムサシの国の物語|NHK」(2013年5月22日)という埼玉の旅番組をやっていました。その中で久喜に500 m を超える長大な参道(鎮守の森)の神社があると紹介されていたのですが、地図を見たら家から自転車ですぐ近くのところでした。

[map style=”width: auto; height:300px; margin:20px 0px 20px 0px; border: 1px solid black;” marker=”yes” lat=”36.045″ lon=”139.5758″ maptype=”ROADMAP” z=”13″]

そんな面白そうな場所を知らなかったとは……と行ってみたら、ここの林はよく通る県道(埼玉県道312号線)から頻繁に目に入っていました。道の曲がりや橋のせいで迷子になるので、あまり足を踏み入れてこなかった(または道が覚えられない)ところでした。この近辺は地図を見ても分かる通り、元荒川(江戸時代の荒川付け替え前の旧流)やその支流・水路が多数ある低湿地で、太くて真っ直ぐな道から見渡すかぎり四角い田んぼ、ところどころに集落といった風情の地域です。合併前は菖蒲町でしたから、昔昔、菖蒲の花がきれいだったんでしょう。

当日(2013/6/1)は小林小学校の方から来て森下公民館前交差点(グランド、浄水場)を曲がったので、神社の参道ではなく裏のほうから入ることになりました。上栢間の交差点から県道77号のほうが順当でしょう。あるいは桶川からなら県道12号を下栢間交差点で県道77号に左折です。

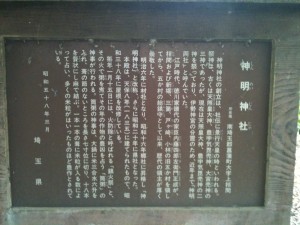

写真の由緒を文字に起こすと、

神明神社

所在地 南埼玉郡菖蒲町大字上栢間

神明神社の創立は、古くは天照皇大神、豊宇気毘売神、大宮売神の三神であったが、現在は天照皇大神、豊宇気毘売神の二神を祭っており、伊勢神宮の分霊のため、近年まで「神明両社」と呼んでいた。

江戸時代、徳川家譜代の家臣内藤四郎左衛門正成が、栢間および新堀、三箇、戸ヶ崎、小林の旧五か村を領してから、五か村の総鎮守として以来、歴代の領主が厚く崇敬した。

明治六年に村社となり、昭和十六年郷社に昇格し「神明神社」と改称、さらに昭和二十年に県社となった。

本殿は、天保八年(一八三五)に建てられたもので、昭和三十八年に屋根を改修している。

毎年一月十五日には、火防除と呼ばれる「鎮花祭」と、その火で粥を煮てその年の作物の豊凶を占う「筒粥」の神事が行われる。筒粥の神事は、大鍋に米三合水六升を入れ、葦の節のないところを長さ七寸位に切り、十八本を簀状にし麻で結ぶ。一本一本の簀に米粒が入る数によって占い、多くの米粒がはいったものほど豊作とされている。

昭和五十八年三月

埼玉県

手水舎の屋根の木組みや彫刻が豪華でした。この日、石に水は入っていませんでした。水といえば、左手の舞台の手前に池か泉の痕跡のようなくぼみがありました。地図を拡大すると水がたたえられていたようです。季節的なものか、湿地帯を土地改良した結果か、なにがあったんでしょう。右手の方にはちょっと休憩できるような木のテーブルとベンチがありました。

後ろには参道が木々のトンネルとなって石畳が続いています。

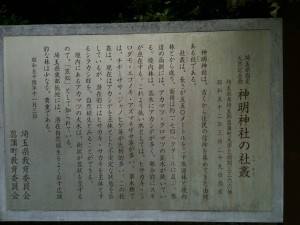

写真を文字に起こすと、

埼玉県指定 天然記念物 神明神社の社叢

埼玉県南埼玉郡菖蒲町大字上栢間三三六六他

昭和五十二年三月二十九日指定神明神社は、古くから住民の信仰を集めてきた由緒ある社である。

社叢は、長さが五五〇メートルをこす参道林と境内林とから成り、面積は約一・七四ヘクタールに及ぶ。参道の両側には、アカマツ・クロマツの並木が続いている。境内林は、高木にアカシデが多く、部分的にスギが点在する。これより低い木としては、ヒサカキ・シロダモ・エゴノキ・アズマネザサ等が多い。草木類では、チジミザサ・ジャノヒゲ等が比較的多い。この社叢は、現在はアカシデを主体とした不安定な状態を示しているが、潜在的にはヒサカキ・サカキを主体とするシラカシ群を、自然植生とみることができる。

境内にあるアカマツの大木は、樹状が笠状を呈するので、「笠松」として知られている。

埼玉県東部低地には、潜在自然植生をよく示す広域的な林は少なく、貴重である。

昭和五十四年十一月三日

埼玉県教育委員会

菖蒲町教育委員会

参道を外から眺めると、畑の中に緑の帯が続いています。たくさんの川や用水路の隙間のような地域ですが、このへんは若干高い台地になっているようです。

[map style=”width: auto; height:300px; margin:20px 0px 20px 0px; border: 1px solid black;” marker=”yes” lat=”36.0392″ lon=”139.57432″ maptype=”SATELLITE” z=”17″]

そのまま帰ろうとして道に迷っていたら、すぐ近くに大きな前方後円墳がありました。県道77号線沿いです。航空写真だと形がわかります。ふつうの地図では薬師如来(卍)になっています。神明神社から参道をまっすぐ延長した先に天王山塚古墳があります。

天王山塚

所在地 南埼玉郡菖蒲町大字栢間

天王山塚は、元荒川の左岸栢間地区に分布する栢間古墳群の中心をなす前方後円墳で、全長約一〇七メートル、前方部の高さ約九メートル、後円部の高さ約一〇メートル、前方部幅約六二メートル、後円部径約五五メートルあり、主軸はほぼ東西をさす。

墳丘の周囲には周溝が存在したが、現在は北と東に残るのみで、幅は二〇メートルほどである。主体部は不明であるが、墳形の形態から古墳時代後期(六世紀中頃)のものである。

栢間古墳群は九基からなり県の重要遺跡に選定されており、中の一基押出塚古墳では緑泥片岩と砂岩を用いた横穴式石室が確認されている。

昭和五十八年三月

菖蒲町教育委員会

栢間古墳群の九基がどこなのか、航空写真では判然としません。古墳の南西の角、斜めの丁字路に説明書きがあって登れるようになっています。古墳の上をそのまま進むとお堂があって、地図にある卍薬師如来です。その向こうが山になっていて、江戸時代に古墳の上に富士が築かれたそうです。(こういったことは、帰ってきてから検索してわかったことです)

お堂の前から階段があって、倉庫の前に下りられます。写真左手は更地にしたばかりのようで、以前は倉庫が立っていたそうです。

県道77号から古墳の姿が見えるチャンスかもしれません。建物があると単なる林にしか見えないと思われます。

図書館にあった

によると、

栢間古墳群 かやまこふんぐん

埼玉県南埼玉郡菖蒲町下栢間と上栢間に,前方後円墳2基,円墳5基が現存している。元荒川の左岸で,蓮田台地の北端部にある。前方後円墳天王山塚古墳は全長107m,後円部径55m,前方部幅62m,夫婦塚古墳は全長45m,後円部径23m,前方部幅21mである。天王山塚古墳は県指定史跡。

[文献] 塩野博「天王山塚古墳について」埼玉考古16、1977

(引用文の下に天王山塚古墳の地形図記載)

文献を見てみたいものです。(2013/6/19 追記: 塩野博「天王山塚古墳について」を閲覧できました。☞ 神明神社と天王山塚古墳 (2) )

ところで、栢間という地名ですが、いつも交差点で読みがわからなくてローマ字を解読していたような気がします。栢という字を漢和辞典で調べると、柏餅の柏(カシワ)の異体字とあります。カシワなのにカヤとはこれいかに? 栢 カヤ – Google 検索 したら、和泉晃一氏のこんなページがありました。

いろいろなことが書いてあるのですが、

私の手持ちの辞典類でも根気よく探すとカエ、カヘ、カヤの栢や柏が出てくるので、栢でカヤと読むのは自然なことのようです。

カヤといえば、木ではなく草にもカヤ、つまり、茅、萱があります。茅葺屋根のカヤです。

茅(かや。「萱」とも書く)は、古くから屋根材や飼肥料などに利用されてきた草本の有用植物の総称。

「茅」と呼ばれるのは、細長い葉と茎を地上から立てる一部の有用草本植物で、チガヤ、スゲ、ススキなどがその主要なものである。

かつては栢間沼や弁天沼に残る沼(☞ 栢間赤堀川)や屈曲の激しい元荒川もあったことですし、対岸の桶川市側には篠津という地名があって篠(小さな竹)の生えた船着場が(赤堀川に?)あったそうです。菖蒲町栢間のカヤマという読みからは、ススキやイネ科の尖った草(茅)が一面に生えている間に小高い乾いた土地がありそうな景色が想起されていました。しかし、栢(カヤ)の木だとすると尖った葉っぱの木々が茂っていそうに思われてきます。古墳群や神社の林が目立っていたことでしょう。読みに合わせて漢字を入れ替えることはよくあるので、栢間と漢字を当てた古人がどんな意味を込めたのかはわかりません。ついつい妄想が広がってしまいます。

(2013/6/3)

Google-Maps-GPX-Viewer プラグインを入れてみました。

[map style=”width: auto; height:300px; margin:20px 0px 20px 0px; border: 1px solid black;” marker=”yes” lat=”36.045″ lon=”139.5758″ maptype=”ROADMAP” z=”13″]

上の地図のショートコード:

[ map style=”width: auto; height:300px; margin:20px 0px 20px 0px; border: 1px solid black;” marker=”yes” lat=”36.045″ lon=”139.5758″ maptype=”ROADMAP” z=”13″ ]

ピンの座標は神明神社の休憩場所(ベンチ・テーブル)のあたりです。

(2013/6/3)

2023/4/21: プラグインは無効化、削除しました。

3 BEACH DIGITAL 60E 600mm F12 (17) apache (4) EF-S18-55mm F3.5-5.6 II USM (2) EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS USM (4) EOS 9000D (13) EOS Kiss Digital N (3) facebook (2) Firefox (4) Guest Additions (2) LaTeX (14) librahack (3) MathJax (2) mathTeX (2) mimeTeX (6) mySQL (3) Ubuntu (4) Ubuntu 10.04 (3) VirtualBox (5) Windows8 (4) Windows10 (2) WordPress (11) うつ (7) ひな祭り (2) インストール (3) カメラ (7) ネジバナ (2) バックアップ (2) パンスターズ彗星 (2) ビジョルド (3) プラグイン (4) ヨーグルト (2) 古墳 (2) 司法 (2) 図書館 (3) 土星 (3) 外浦海岸 (3) 天文 (17) 天気 (2) 太陽 (16) 太陽黒点 (3) 干支 (2) 年賀 (7) 彗星 (2) 料理 (3) 星見 (21) 星食 (2) 書店 (2) 月 (14) 月食 (5) 木星 (3) 本 (3) 桜 (2) 植物 (7) 火星 (2) 生活術 (3) 発達障害 (5) 遠隔操作事件 (3) 金星 (2) 雲 (3) 食事 (2)