金環日蝕 2012/5/21 7:01~8:29 (埼玉) ピンホールによる金環食の投影 2012/5/21 7:34 金環日蝕の木漏れ日 2012/5/21 7:36 2012/5/21 の金環日蝕は曇りや雨のところがあったようですが、埼玉県北本市では多少の雲があったものの、よく見えました。

一番上は、午前 7:01~8:29 に撮影した写真を比較明合成フリーソフトの SiriusComp で重ね合わせたものです。CANON EOS Kiss Digital N (センサは APS-C サイズ)にマクロレンズ 60 mm(標準ズームは壊れてます…)、太陽用の減光フィルター ND100000、パソコン画面で確認しながら 30 秒のインターバル撮影。日食終了後、Photoshop で並べながら4分間隔を採用しました。太陽の視直径は 0.53°、1分あたり0.25°ほど動くので(360° ÷ 24時間 ÷ 60分 = 0.25 °/分)、太陽1個分ずつ並べるには2~3分以上の間隔が必要です。天文年鑑では5分間隔をおすすめしていますね。

Windows Live ムービー メーカー で .wmv 動画にしたもの:金環食 2012/5/21 6:59~8:30 (JST) のタイムラプス(コマ撮り)映像 (.wmv)

金環食前 2012/5/21 6:09~6:56 (埼玉) 金環日蝕の後 2012/5/21 8:41~10:01 APS-C サイズに60 mmでは、日蝕の全行程は3~4分割になります。金環食前後も撮影しました。欠け始めるころまでは雲が多かった様子がわかります。

ピンホールによる投影はいくつか試しましたが、木漏れ日が一番綺麗でした。見慣れた木陰がだんだん尖って、三日月になり、輪になり、風とともにゆらゆら揺 れて。木は高さがあるので太陽の像が大きく拡大されますし、たくさんの太陽がちりばめられますし。皆既日食では木漏れ日で輪は見えませんから、金環日蝕な らではの体験です。

日食の木漏れ日。木の葉が投影されたもの 2012/5/21 7:36 日食の木漏れ日 2012/5/22 7:46 日蝕の木漏れ日 2012/5/22 7:46 日蝕の木漏れ日 2012/5/21 7:47 日蝕の木漏れ日 2012/5/21 7:47 木漏れ日のピンホール投影、ふだんも太陽の丸い像が日常的に見えているということになります。ふだんの丸い太陽が輪や三日月になっただけのはずなんですけどね。全く違って感じられます。

ピンホールで日付を投影するのは日食のたびにやっています。その割には上達していませんが、ここにメモ書きを残しておけば次はもう少しうまくできることを期待して。

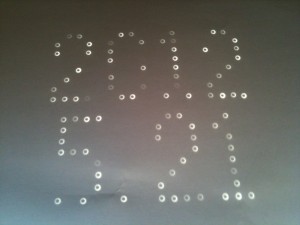

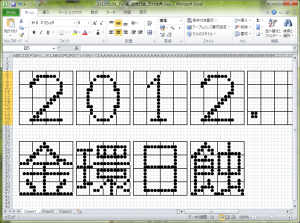

はじめは、A4版に16ドット マトリクスで漢字を書こうとしたのですが、太陽のリングをかなり小さくしないと重なってしまうので没にしました。ピンホールと投影面の距離が20 cmのとき、太陽の直径が約2 mmになるので、上図の ● は約2 mm で描きました。16ドットは、1文字か2文字程度ならいいかもしれません。Excel の枠を正方形にして●を埋めていくとわかりやすいです。図のフォントは JIS X9051 「表示装置用16ドット字形」です。Web で閲覧して写しました。

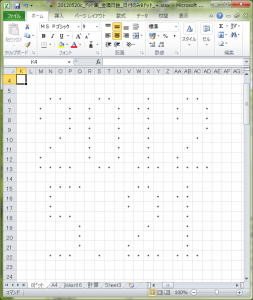

実際に使った8ドットの文字は自分で適当に作りました。数字4文字なら探すより作ってしまったほうが簡単。自由に使えるビットマップのフォントを探すなら、古いLinuxのX11のBDF形式や、DR-DOSの解説サイトからたどるといいかもしれません。ドットマトリクスのLEDやLCDも参考になります。「●」でデザインしたあと、穴の中心を示す「+」に全置換しておきます。

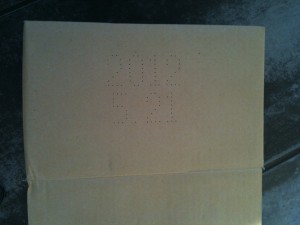

描いた文字はプリンタでコピー用紙に出力し、黒のラシャ紙に重ねて仮留め、ダンボールの上で画鋲をぶすぶすと刺していきました。

使ったダンボール箱は、350 × 250 × 210 mm のもので、写真の手前がピンホール面、向こう側の内側のA4コピー用紙が投影面です。フタのところを自分側に向けて、中をのぞき込みます。ピンホールと投影面の距離が250 mm なので、太陽の像の直径はおよそ 250 ÷ 100 = 2.5 mm となります。箱の内側は黒く塗っておいたほうが乱反射せずに像がはっきり見えるはずですが、実物は、黒のスプレーをざっと吹いただけの手抜きです。

もともとは、ダンボールのピンホール面はくりぬいて、黒のラシャ紙のピンホール面にするつもりでした。天気予報が「曇り」だったので、ピンホールは暗すぎて見えないだろうと、ダンボールに開いたピンホールのままで当日に至ってしまいました。さらにもともとはこのダンボール箱に金環食時の高度になるような脚を付けるつもりでした。手持ちでぐらぐらするとうまく投影できないことは経験済みだったのですが、ピンホールは使わない前提で手抜きしました。(案の定、当日後悔しましたけれど)

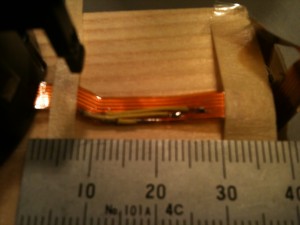

この箱で投影した太陽が、上から二番目の写真「2012 5.21」です。ダンボールのピンホール穴なので、うまく透過していない穴があります。(やはりラシャ紙などに張り替えるべきだった)

箱を使わずに紙(ラシャ紙など)のピンホールだけで投影するとどうなるかというと、このように

見えなくはありませんが、日なたに投影するので、コントラストが低くて識別困難となります。薄曇りだとほとんど見えません。

ちょっとしたピンホールなら、テレホンカードや図書カードのパンチ穴が綺麗な円形で持ち運びが楽でおすすめです。パンチ穴がカードの端のほうなので、光が回り込んでちょっと見にくいですね。大きな板で影を作り、プリペイドカードの穴だけ利用するほうがきれいになるはずです。

さて、ピンホールの太陽投影の計算式をメモしておきます。

ピンホールとスクリーンの距離を(焦点距離に相当するということで)\( f \) (mm)、太陽(Helios)の像の直径を \( H \) (mm)、太陽の視直径を \( \theta \) とすると、

ピンホールの最適な大きさについては、「金環最終チェック! 安全に楽しむ「日食観察ガイド」を公開 」(アストロアーツ)の、「月刊星ナビ 2012年6月号」(p.45)、「日食観察ガイド 」に載っています(ちなみに、今回インターネットで閲覧した日食案内の中では、全般にこの記事が秀逸でした)。

それによると、ピンホールの最適な直径を \( p \) (mm)、焦点距離を\( f \) (mm)、波長を \( \lambda \) (mm) とすると、

これらの式から、上のダンボールの箱で 250 mm の距離の面をピンホールとスクリーンに使うと、太陽の像の直径は \( 250 / 100 = 2.5 \) (mm)、ピンホールの直径は \( 0.0366 \sqrt{ 250 } \approx 0.6 \) (mm) となります。手元の画鋲のピンが φ1.15 mm なので、紙に軽く開ければ 1 mm 未満になるかなという見込みです。

2.5 mm の太陽では小さくておもしろくないので、もっと大きくする方法はないかと考えるわけですが、それにはピンホールとスクリーンの距離(焦点距離相当)を長くすることです。鏡を使うと隣の建物まで届きますし、日陰に向けて光を反射するのでコントラストが高くなって有利です。鏡面自体の大きさをピンホールとしてもいいですし、反射させた光をピンホールに通してもかまいません。遠くまで届くなら四角い鏡でも太陽の像は丸く(または日蝕の形に)なります。ただし、私は日食のときに鏡を使うのをすっかり忘れていました。鏡は観測場所に置いてあったんですが。

埼玉の天気予報は曇りでした。光が弱いとピンホールの投影は暗くて難しくなります。そこで、ツイッターで紹介されていた方法ですが、老眼鏡を使います。レンズを2つ使えば天体望遠鏡のような構成にできますが、今回は1枚だけです。

百円ショップで度数+1.0の老眼鏡を買ってきました。メガネの度数Dは焦点距離(m)の逆数です。D+1.0の老眼鏡レンズの焦点距離は1mになっているはずです。前日の朝、太陽で確かめてみました。だいたい1mで丸い太陽が投影されているように感じられました。

雲が厚めになることを想定して、筒を作りました。老眼鏡をねじってレンズを外し、ダンボールでくるみ(写真、手前から二番目の筒)、一回り小さい枠で前後を挟み(写真、一番手前の筒)、70 cm程度の筒を2本(写真、手前から三番目と四番目の四角い筒)重ねて、長さ1 m程度の長い筒を作りました。

先端はラシャ紙で丸い穴で絞りにしました。この丸い穴はちゃんと作っておくべきでした。小さな丸穴から大きな丸穴まで作っておけば、太陽の明るさ(雲の薄さ)に合わせて絞りにできました。こんなレンズでも晴れたときには太陽の像がまぶしくなります。また、ダンボール工作で先端方向に隙間ができていると、光が入り込んでぼやけたり、太陽周辺ががたがたになったりするようです。筒の内側は気休め程度に黒く塗装しました。本来はしっかり黒く塗装して、さらに乱反射防止に輪(遮光板)を付けておきます。

筒の末端に付けた紙には太陽の像が写ります。測ってみると、だいたい直径1 cmになっていました。

当日は幸いにも晴れたので、レンズでなくてもピンホールで見えるだろうと、筒の先端のレンズをピンホールに置き換えたものも試しました。日食も見えて、直径は約1 cmです。レンズに比べてうっすらした太陽の像になります。

今回は PENTAX 8×42 DCF 双眼鏡にバーダー社のアストロソーラー太陽観測専用フィルター を取り付けたもので眺めていました。銀色のピカピカしたフィルムで、A4サイズが2800円。こんなに安くて入手容易なら、もっと早くから使っていればよかったと思いましたね。多少の工作が必要ですが、眼視、双眼鏡、カメラなどが1枚で間に合います。酸化して輝きが薄れてきたり、穴が開いたりしたら交換ですが、使った感じでは、思っていたよりも丈夫そうです。

ベイリービーズが話題になっていましたが、金環食になるときの様子は見逃しました。金環食が終わるときは、双眼鏡にかじりついていましたが、あっという間でした。カメラのリモートスイッチを操作する余裕はありませんでした。

(2012/6/8 公開。2012/5/22-6/8 作文)

(追記)

おそれいりますが、もしも上の本文中の数式(の画像)があるべきところに

というエラー表示があったら、何度かページを再読み込みしてみてください。サーバ側に正常にキャッシュができると数式画像として表示されます。

(2013/7/13)

(2025/2/8) 数式描画を MathJax に変更。