- 冨高辰一郎、「うつ病の常識はほんとうか」、(2011)、日本評論社

前著「なぜうつ病の人が増えたのか」も独特の視点でデータを読み解かれていましたが、「うつ病の常識はほんとうか」も元データ(論文)にさかのぼって「なぜ?」を探ろうとしています。

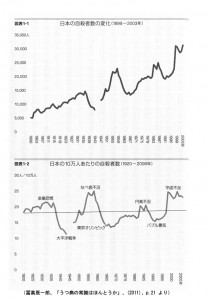

第1章「なぜ自殺者は3万を超えているのか」がこの本のメインです。21ページと29ページのグラフをスキャンして引用します。

1番目の「図表1-1:日本の自殺者数」がよく見かける「自殺者3万人」のグラフです。

上:図表1-1:日本の自殺者数。下:図表1-2:日本の10万人あたりの自殺者数。(冨高辰一郎、「うつ病の常識はほんとうか」、p.21)

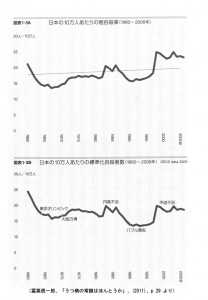

日本の人口の増減を考慮して単位人口あたりの自殺率にすると、2番目の「図表1-2:日本の10万人あたりの自殺者数」(約百年分)または3番目の「図表1-3A:日本の10万人あたりの粗自殺率」(約40年分)になります。

上:図表1-3A:日本の10万人あたりの粗自殺率。下:図表1-3B 日本の10万人あたりの標準化自殺者数。(冨高辰一郎、「うつ病の常識はほんとうか」、p.29)

小さな子どもは自殺しませんし、中年~老年は自殺が多いはずです。人口構成(昔は「人口ピラミッド」、今は壺状)で標準化すると4番目の「図表1-3B 日本の10万人あたりの標準化自殺者数」、OECD のデータになります。このグラフで見ると、自殺者は長期的には減少傾向、不況のときに昔の水準に戻ってしまう(増える)傾向が読み取れます。つまり、自殺率はおおむね減ってきている(!)のです。人口構成上、自殺リスクの高い40代から60代の人口が増えたために自殺者数が増えていることになります。

このように、自殺者数の増減については、標準化した自殺率で考えないと状況を見誤ります。

自殺に関しては報道があると増えることが知られているので、注意する必要があります。日本では、1933年に伊豆大島の三原山火口に女学生が数百人規模で身を投げた例が挙げられています。(p.16)

そのほか、国ごとの違いとしては

- 国レベルの自殺率を決める一番の要因は、その国の幸福度ではなく、自殺へのタブー度である

- 自殺率が低い国とは、宗教的理由で自殺を厳しく禁じてきた国である。

- 少子高齢化が進むと粗自殺率は上昇する

(pp.49-50)

ことも解説されています。

第2章以降の

- 第2章「ストレスは増えているのか」

- 第3章「どんな性格の人がうつ病になりやすいか」

- 第4章「うつ病の診断基準とは」

- 第5章「薬の適切な容量はどうやって決めるのか」

も、それぞれ興味深い内容が書かれています。

ドイツ流の「内因性うつ病」「心因性抑うつ反応」と日独の「メランコリー親和型」から、米国のフェフナーがレジデントのときに作った診断基準(症状による)が元になった「DSM-III」、現在世界的に使われる「DSM-IV」へと移っていった経緯など、精神科医には常識でも、一般人には驚きです。このあたりを読むと、軽症うつ病・新型うつはうつ病ではないと言い切る先生がいるのもうなずけます。うつ病や発達障害などの精神症状は正規分布だから、どこで切るかで人数も症状の重さも大きく異なることも書かれています。抑うつ評価尺度「CES-D」、ハミルトンうつ病スケール(HRDS)という言葉も登場。

容量依存性については、SSRI は量を多くしても効き方が変わらないが、副作用(有害事象)は増えるとのことで、この点は私が服用したときの実感に一致しているように思えます。

一般向けの解説書とは内容を異にしますが、このような分野に興味のある方は、雑多な背景知識として、読んで損はありません。

目次

- 第1章 なぜ自殺者は3万を超えているのか

- 長期経過から見た日本の自殺者数

- 人口構造を標準化した自殺率

- 自殺率が高い国、低い国

- 自殺対策の方向性

- コラム1 炭酸飲料のインフルエンザ予防効果?

- 第2章 ストレスは増えているのか

- 客観的な豊かさの指標

- なぜ世の中が改善してもストレスは減らないのか

- ネガティビィティ・バイアスとメディア

- ストレスへの気づきと検証

- コラム2 プラセボ群のプラセボ効果?

- 第3章 どんな性格の人がうつ病になりやすいか

- なぜ新型うつ病が注目されるのか

- うつ病と性格

- テレンバッハとメランコリー親和型

- どんな性格の人がうつ病になりやすいのか

- なぜ日本ではメランコリー親和型が受け入れられたのか

- うつ病と性格と日本人論

- コラム3 アモキサピンと米国精神医療

- 第4章 うつ病の診断基準とは

- 1980年代以前―ドイツ精神医学の時代――心理的な抑うつは病気ではない

- 1980年代以降―DSM-IIIの誕生――定義は棚上げに

- DSMの問題点とは

- DSMに固有の問題点

- コラム4 ノーベル医学賞と反精神医学

- 第5章 薬の適切な容量はどうやって決めるのか

- 容量依存性とは

- 効果の容量依存性

- 副作用の容量依存性

- どのくらいの投与量が適切か

- 多剤大量処方に陥りやすい考え方

- 終わりに

- 参考文献

リンク

- 出版社のページ ☞ 「うつ病の常識はほんとうか|日本評論社」

- Amazon(リンクのみ) ☞ 「Amazon.co.jp: うつ病の常識はほんとうか: 冨高辰一郎: 本」

- カーリル(題名設定のみ) ☞ 「カーリル | うつ病の常識はほんとうか」

(2012.2.22)

(追記) 自殺ではありませんが、県別に年齢で死亡率を調整したページがありました。

(2012/3/2)